![]()

Schering, Ponte di.

Circuito a ponte destinato alla misurazione della capacità dei condensatori reali, dell'angolo di perdita e della costante dielettrica relativa di isolanti elettrici.

![]()

![]()

Circùito.

Un qualunque contorno circolare. ║ Quel percorso di una gara automobilistica, ciclistica o motociclistica nel quale il punto di partenza coincide con il traguardo. • Econ. - C. di capitali o monetario: emissione massiccia di mezzi di pagamento da parte dello Stato. Questi saranno da esso riassorbiti mediante aumento di imposte e prestiti. ║ C. economico: termine generico che indica il legame che lega fra loro i vari momenti dell'attività economica. • Elettr. - Insieme di collegamenti fisici e dei componenti di un apparato elettrico o elettronico, alimentato con energia elettrica e atto a svolgere una certa funzione. Con lo stesso termine si indica anche la rappresentazione schematica del c. stesso mediante una simbologia convenzionale. ║ C. amplificato: comprende un amplificatore in alta o in bassa frequenza. Questo c. può amplificare sia le frequenze del campo acustico(cosiddette di bassa frequenza) sia quelle più elevate impiegate per le radiocomunicazioni (di alta frequenza). ║ C. elettrico aperto: c. caratterizzato, almeno in uno dei suoi punti, da resistenza praticamente infinita. ║ C. elettrico chiuso: c. che, essendo elettricamente continuo in ogni suo punto, può essere sede di corrente se in esso sia inserito un generatore di forza elettromotrice. ║ C. elettrico equivalente: c. elettrico ideale oppure realizzato in laboratorio, composto soprattutto di resistenza, reattanze e capacità che presenti caratteristiche equivalenti ad un altro sistema, elettrico o meccanico, allo studio. Mediante questa "traduzione" di grandezze elettriche o anche meccaniche in altre equivalenti ma facilmente misurabili e maneggevoli, si possono ottenere interessanti risultati qualitativi. ║ C. elettrico reale: c. di caratteristiche tali da poter essere realizzato in pratica, Questa denominazione si contrappone a quella di c. perfetto o ideale, che sta appunto a definire un c. con determinati requisisti non realizzabili in pratica; per esempio con resistenza nulla. ║ C. elettrico reattivo: c. che, oltre ad una componente resistiva R, comprende componenti reattive provocando uno sfasamento in anticipo della corrente, mentre quelle induttive lo inducono in ritardo. Quando entrambe le componenti siano presenti nel c. gli sfasamenti si riducono in quanto le reattanze relative sono di segno opposto e si neutralizzano come effetto. ║ C. elettrico risonante: c. alimentato a corrente alternata in cui si abbia completa compensazione tra reattanza induttiva e capacitiva. Di segno opposto, esse, in corrispondenza di una data frequenza, si possono così del tutto elidere tra loro in modo che nel c. rimane la sola componente resistiva. Si hanno c. risonanti in serie fra loro e c. risonanti in parallelo quando invece i due componenti il c. sono tra loro disposti in parallelo. I primi in condizione di risonanza permettono una forte riduzione della pendenza del c. mentre i secondi introducono nel c. stesso una forte resistenza (detta resistenza dinamica) provocando una sensibile riduzione della corrente reattiva. Per tale motivo i c. risonanti in parallelo sono anche detti c. di arresto o anche oscillanti, in quanto in realtà si hanno con lui scambi tra l'energia che si accumula nel condensatore e l'energia che viene immagazzinata nell'induttanza del c. ║ C. elettrico virtuale: disposizione impiegata in telefonia. Sfruttando la simmetria dei c. telefonici, è possibile utilizzare due linee telefoniche con i relativi traslatori terminali per realizzare un terzo c. detto appunto virtuale. Utilizzando due c. virtuali è possibile in alcuni casi realizzare analogamente un ulteriore c. telefonico che in tal caso viene detto supervirtuale. ║ C. in alta frequenza: c. percorso da correnti di alte frequenze radio quali vengono impiegate per le radiocomunicazioni (ad esempio i c. di antenna di un radioricevitore). ║ C. in bassa frequenza: c. percorso da correnti relativamente basse corrispondenti al campo acustico (ad esempio i c. di un microfono). ║ C. magnetico: concetto introdotto per agevolare la comprensione dei fenomeni magnetici e la risoluzione di molti problemi, così che l'espressione relativa è entrata nel linguaggio tecnico comune.

![]()

![]()

| I PRINCIPALI PONTI DEL MONDO | |||

|

Nome |

Località (Paese) |

Lungh. (m) |

Anno di apertura |

|

Lake Pontchartrain Lake Pontchartrain trestle Chesapeake Bay Bridge Sunshine Skyway Lucin Cut-Off Presidente Costa e Silva Chesapeake Bay (2 ponti) San Mateo – Hayward Seven Mile Zárate-Brazo Largo Tappan Zee Lake Pontchartrain Transbay (Oakland Bay) General Rafael Urdaneta Albemarle Sound Huey P. Long Öland Island Zeelandbrug Ponte della Libertà |

Metairie-Lewisburg (Louisiana, USA) New Orleans (Louisiana, USA) (Virginia, USA) Tampa Bay (Florida, USA) Lakeside (Utah, USA) Rio de Janeiro-Niteroi (Brasile) (Virginia, USA) San Francisco Bay (California, USA) Knight's Key-Pacet Key (Florida. USA) Fiume Paraná (Argentina) Fiume Hudson (New York, USA) New Orleans (Louisiana, USA) San Francisco-Oakland (California, USA) Maracaibo (Venezuela) Skinner's Point-Mackay's Ferry (N-Carolina, USA) Fiume Mississippi (Louisiana, USA) Kalmar-Öland Island (Svezia) Oosterschelde (Paesi Bassi) Venezia-Mestre (Italia) |

38.400 34.600 28.500 24.500 19.300 13.900 12.900 11.300 11.300 10.000 9.700 8.700 8.400 8.300 8.200 7.100 6.000 5.000 3.600 |

1969 1883 1964 1954 1904 1974 1952-72 1967 1912 n.d. 1956 1965 1936 1962 1910 1935 1972 1965 1933 |

Atto ed effetto del misurare; il complesso delle operazioni con le quali è possibile stabilire la misura di una grandezza fisica. ║ Impropriamente, il termine viene usato come sinonimo di misura (V.).

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

(dal latino capere: contenere). Attitudine a contenere o a ricevere. ║ Idoneità, abilità a intendere o a fare qualche cosa. • Geom. - Il concetto di c. s'identifica con quello di volume e indica cioè la quantità di una sostanza contenuta da un certo recipiente. • Med. - C. cranica: si tratta di una misura antropologica e i metodi per determinarla possono essere diretti e indiretti. Con una metodologia di tipo diretto, si determina il volume di una sostanza con la quale viene riempito il cranio; con una metodologia di tipo indiretto invece il volume viene calcolato sulla base di alcune misure e secondo certe formule. ║ C. vitale: volume massimo di aria che un individuo può emettere con un'espirazione forzata, dopo una forzata inspirazione. Tale c. comprende il volume di aria inspiratoria che costituisce una riserva, il volume corrente e il volume di aria espiratoria che costituisce una riserva. In normali condizioni, e di media, la c. vitale è di 4.500 ml circa. La sua sigla è CV, VC. • Gen. - C. di codificazione: quantità di proteina specificata da una determinata sequenza di DNA o RNA, in mancanza di geni sovrapposti o introni. Quando una molecola di DNA ha doppia elica e un peso molecolare di un megadalton, essa può codificare in genere con una proteina del peso molecolare di 60-70.000 daltons. • Dir. - C. d'agire: idoneità di un soggetto a compiere atti giuridicamente rilevanti. Presupposti della c. d'agire sono la c. di intendere e di volere e il compimento della maggiore età (art. 2 c.c.). Il principio che ispira tale disciplina è la presunzione che i minori e gli infermi di mente (soggetti, a seconda della gravità dello stato di infermità a interdizione o inabilitazione) siano incapaci di attendere personalmente ai propri interessi. Dal punto di vista pratico l'incapacità di agire è strettamente connessa all'incapacità di stare personalmente in giudizio e di concludere negozi giuridici a contenuto patrimoniale (nel caso del minore fanno eccezione i contratti di lavoro). Oltre alla minore età e all'infermità mentale, tra le cause modificatrici della c. d'agire vi sono: la condanna penale all'ergastolo o alla reclusione e il fallimento. ║ C. a delinquere: attitudine dell'individuo alla violazione delle norme giuridiche penali. ║ C. giuridica: idoneità a essere soggetto di diritto ossia persona in senso giuridico. Nel diritto moderno, ogni uomo è persona, ossia soggetto capace di diritti. La c. giuridica è acquisita dalla persona fisica al momento della nascita ed è, in generale, illimitata. ║ C. agli atti processuali: attitudine del soggetto a porre in essere atti processuali. Si distinguono la c. degli organi giurisdizionali e la c. delle parti. Questa, a sua volta, si distingue in c. di esser parte o c. di stare in giudizio: la prima corrisponde alla c. giuridica, la seconda alla c. d'agire. ║ C. lavorativa: c. di compiere il lavoro per il quale il dipendente è stato assunto. ║ C. professionale: c. necessaria per la valida stipulazione del contratto di lavoro e per esercitare diritti e azioni che da questo discendono. ║ C. di acquisto: si dice delle monete, con riferimento alla quantità di beni che si può acquistare con un'unità monetaria. ║ C. contributiva: c. dei singoli cittadini di contribuire con i tributi alle spese pubbliche. ║ C. organizzativa: apporto dell'imprenditore alla produzione, consistente nel coordinamento delle energie lavorative, di quelle naturali e del capitale. ║ C. di popolamento: numero di abitanti che una data regione può mantenere. • Fis. - Nome di determinate grandezze. ║ C. di un accumulatore: la carica elettrica totale che viene trasferita, tramite un circuito di utilizzazione, da un polo all'altro dell'accumulatore durante l'intero processo di scarica. ║ C. elettrostatica: all'interno di un conduttore, grandezza che dipende dalle sue caratteristiche geometriche e dal dielettrico in cui è immerso. ║ C. interelettrodica: c. che esiste fra due elettrodi qualunque di un tubo elettronico. ║ C. termica: quantità di calore necessaria a un determinato corpo per elevare di un grado la sua temperatura. • Inf. - In riferimento a un canale di comunicazione, indica la massima quantità di informazioni al secondo che esso può sopportare. ║ Nell'ambito di una memoria o di un altro dispositivo di stoccaggio di informazioni, rappresenta il numero di byte (o di bit, per i componenti) che può immagazzinare. In riferimento alla possibilità di indirizzare zone di memoria, indica il numero massimo di locazioni indirizzabili, dipendente dal numero di bit che compongono l'indirizzo. • Geol. - C. di ritenuta: quantità di acqua che un terreno è in grado di trattenere, quando risulta completamente riempito di acqua lo spazio tra i micropori delle particelle che lo costituiscono. Questo può avvenire, in genere, in seguito a una abbondante pioggia.

Fis. - Costante presente in alcune leggi che regolano il comportamento delle cariche elettriche sia da un punto di vista elettrostatico sia elettrodinamico. Si deve distinguere la c.d. assoluta o del vuoto, indicata abitualmente con il simbolo ε0, dalla c.d. relativa, indicata abitualmente con il simbolo εr. Si può anche definire una c.d. totale, indicata generalmente con il simbolo ε, che è il prodotto delle due precedenti, cioè:

ε = ε0 · εr

Il concetto di c.d. comparve per la prima volta nella legge di Coulomb (V. COULOMB, CHARLES-AUGUSTIN, DE) che introdusse oltre alla costante geometrica (numero puro, uguale a 3,14) anche la costante ε0 o permettività del vuoto, misurata in coulomb²/joule · metro (abbreviato: C²/J·m). Attualmente, essendo stata però introdotta l'unità di misura della capacità, il farad, questa costante si può misurare più comodamente in farad/metro (abbreviato: F/m), secondo il valore:

ε0 = 8,854·10-12F/m

Esaminando invece il comportamento delle cariche elettriche non nel vuoto ma in un dielettrico, la legge di Coulomb è ancora valida se si opera una correzione della costante, sostituendo cioè ε0 con ε, posta uguale al prodotto ε0 . εr e chiamando εr permettività relativa del dielettrico. εr è un numero puro, sempre maggiore di uno, ed è propria del materiale ed indipendente dal sistema di misura: in pratica in un dielettrico qualsiasi le forze coulombiane di attrazione o di repulsione sono sempre inferiori a quelle che si avrebbero con la stessa distribuzione di cariche nel vuoto. ║ Misure delle c.d.: mentre la c.d. assoluta ε0 è una costante universale, poiché non dipende né dalle condizioni fisiche (essendo definita nel vuoto) né dai valori del campo elettrico o dalla sua eventuale variazione di frequenza, εr dipende invece da fattori esterni, essendo legata alle caratteristiche del materiale. Il metodo più semplice consiste nel misurare la differenza fra la capacità presentata da un condensatore nel vuoto (o in un gas avente una εr già nota) e quella del medesimo condensatore quando fra le sue armature è interposto il dielettrico di cui si vuole misurare la εr. Diamo qui di seguito una tabella che riporta la c.d. di alcune sostanze:

Ambra 2,7 ÷ 2,9

Acqua distillata 78,2

Ardesia 6,6 ÷ 7,4

Aria

secca (0 ° C, 760 mmHg) 1,0006

Bachelite C 5,6 ÷ 7

Carta bachelizzata

5

Carta paraffinata 2,5 ÷ 4

Cartone compresso 3 ÷ 5

Celluloide 2

÷ 7

Colofonia 2,5 ÷ 2,8

Diamante 16,5

Ebanite 2 ÷ 3

Ghiaccio

(a 0 °C) 86,4

Gomma vulcanizzata 3 ÷ 4,5

Legno paraffinato 2,5 ÷ 7,7

Marmo 6 ÷ 8,3

Mica 5 ÷ 6

Paraffina solida 2 ÷ 2,5

Porcellana 4,5

÷ 7

Polistirolo 2,6

Polietilene 2,3

Olio per trasformatori 2,2 ÷

2,5

Resine ABS 2,4 ÷ 5

Resine acetaliche 3,7 ÷ 3,9

Resine

acriliche 3,5 ÷ 5

Resine alliliche 4,4 ÷ 5,2

Resine cellulosiche 4 ÷ 8

Resine epossidiche 3,5 ÷ 5

Resine epossi-vetro 3,5 ÷ 5

Resine

melamminiche 6,2 ÷ 15,5

Resine poliammidiche (nylons) 3,5 ÷ 5,5

Resine

fenoliche 3,5 ÷ 5

Resine poliesteri 3,6 ÷ 4,4

Resine siliconiche 3,5 ÷

5,2

Resine ureiche 7 ÷ 9,5

Resine uretaniche 4 ÷ 7,5

Resine

viniliche (PVC, ecc.) 3,2 ÷ 9

Quarzo 4,3 ÷ 4,6

Tela bachelizzata 4,5 ÷

6

Vetro comune 4,5 ÷ 10

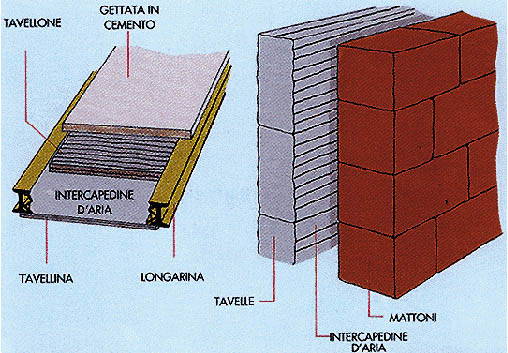

Che serve a isolare. • Costr. - I. acustico: materiale che ha la proprietà di limitare la propagazione del suono da un ambiente a un altro. Se le onde acustiche si propagano nell'aria, si ottiene un buon isolamento con una parete doppia la cui intercapedine è riempita d'aria o di un materiale fonoassorbente come sughero, feltro, ecc. Se le vibrazioni si propagano lungo una struttura solida, l'isolamento si ottiene interrompendo la continuità del percorso delle vibrazioni, interponendo sostanze fonoassorbenti, oppure utilizzando particolari collegamenti elastici o smorzati. ║ I. idrofugo: materiale avente lo scopo di salvaguardare i muri dall'umidità interna assorbita per capillarità o per altra causa. Sono costituiti da pezzi o fogli, di uno o più centimetri di spessore, di tritume di sughero tenuto insieme da catrame. Possono essere usate anche fibre di legni diversi unite con agglomerati e compresse in fogli. • Elettr. - Dielettrici reali usati per elettrotecnica allo scopo di offrire una determinata rigidità dielettrica al mezzo che separa corpi conduttori a differente tensione elettrica. Gli i. elettrici si possono distinguere in due classi fondamentali: i. liquidi e i. solidi. I primi vengono largamente usati nell'interno delle apparecchiature in cui si devono isolare più conduttori che presentano potenziali diversi l'uno dall'altro (trasformatori, interruttori). Gli i. solidi si possono distinguere a loro volta in i. di origine organica (cotone, carta, seta, gomma, legno, ebanite, nylon, ecc.) ed i. di origine inorganica (amianto, mica, quarzo, vetro, ceramiche e porcellane). • Term. - I. termico: sostanza atta a limitare la trasmissione del calore. La caratteristica fondamentale di un i. termico è il suo coefficiente di conducibilità termica, definito come il numero di calorie che attraversano in 1 sec., nel senso delle temperature decrescenti, 1 cmq di sostanza, quando il gradiente di temperatura sia di 1°C al cm. Gli i. possono essere usati sotto forma di polvere o di granuli; oppure foggiati in lastre, a seconda delle applicazioni alle quali sono destinati. Trovano impiego come materiali i. termici il sughero, l'amianto e le altre fibre tessili, il carbonato di magnesio e la farina fossile, il gesso, la carta ed i cartoni.

Strutture isolanti a strati con intercapedine d'aria

Che ha relazione con l'elettricità. ● Zool. - Organi e.: in alcuni pesci, organi derivati da trasformazione di fibre muscolari. Sono costituiti da uno stroma di sostegno, da un connettivo mucoso, che esplica funzioni di isolante, e dalle cosiddette piastre e., ciascuna formata da un elemento muscolare di tipo striato, appiattito come una lamina (elettrolemma), sulla quale si distende una rete derivata dal ramificarsi di un nervo motorio. L'elemento muscolare si espande sulla faccia opposta dell'elettrolemma, in papille riccamente vascolarizzate. Tutto l'organo funziona come un condensatore elettrostatico; le singole piastre si caricano, e la scarica elettrica dell'organo mette in corto circuito tutte le piastre.

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()